|

||||||

|

|

||||||

|

皆様いつもお読みいただきましてありがとうございます。 ワンスアラウンド顧問の馬場です。 今週は、『マーケットレポート』の第32弾をお届けします。 コロナ禍でのマーケットの変化と、商業施設を中心とする現場の変化をタイムリーに捉えながら、 自らも現場を持つ弊社ならではの視点で、これからの時代へのヒントをお届けしたいと思います。 |

||||||

|

【Market Report vol.32】 |

||||||

|

||||||

|

変化と対応が求められる百貨店の現在地 ~都市圏と地方圏で差異が拡大~ |

||||||

|

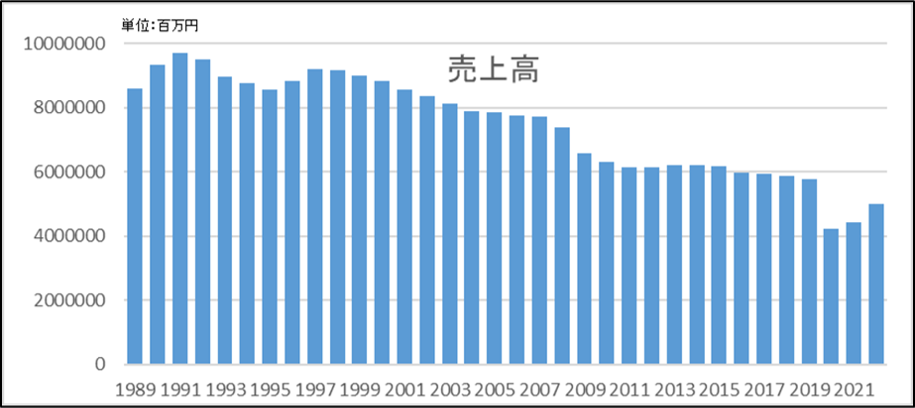

百貨店は、都市圏では駅前、地方圏ではその街の一等地にありますが、2010年頃から地方圏を中心に閉店が続き、 15年頃には一旦落ち着いた様相をみせましたが、コロナ禍前の2018年以降閉店が増加傾向となり、コロナ禍後も加速しています。 1月末には「東急百貨店渋谷本店」、「高島屋立川店」、北海道帯広の「藤丸百貨店」が閉店しました。 百貨店の閉店は、地方圏の経済衰退の象徴として注目が集まり、県庁所在地から百貨店が無くなったケースも山形県、 徳島県の2県出ています。 今回は、閉店を余儀なくされている百貨店の営業推移及び閉店による影響と役割について報告します。 |

||||||

|

||||||

|

百貨店店舗数の推移 |

||||||

|

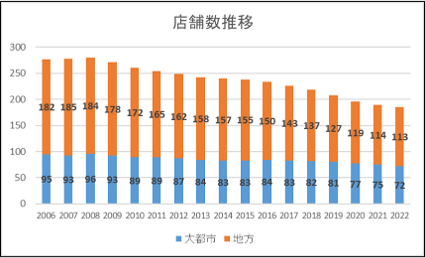

店舗数は、1999年に「311店舗」あった店舗は、 2008年には「280店舗」と減り、 コロナ禍前の2019年には「208店舗」と大きく減りました。 そして、2020年には200店舗を割り、直近の2022年は「185店」となっています。 この23年間で、126店舗が閉店に追い込まれています。 |

||||||

|

||||||

| 図表:日本百貨店協会リリースより作成(各年:12月末現在) | ||||||

|

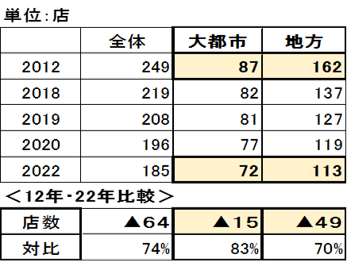

<都市圏と地方圏で、その減少幅が拡大> 2012年と2022年での10年間対比で見てみると、 大都市圏では、 87店→ 72店 ▲15店 83% 地方圏では、162店→113店 ▲49店 70% となっています。 地方百貨店は、この10年間で約3割にあたる49店舗が閉店しており、 この差は、富裕層と外国人観光客に支えられた都市圏の百貨店と、 それらの好影響を得られなかった地方圏の百貨店との間で格差が拡大したと思われますが、 百貨店全体では、コロナ禍でのインバウンド観光客の消失と外出自粛、在宅勤務の増加により、 大都市圏、地方圏いずれの百貨店も売上を大幅に減少させる事態となり、百貨店の閉店が増加したと考えられます。 その結果、山形県と徳島県は「百貨店ゼロ県」に。 百貨店が1店舗しかない「ゼロ候補県」は、8県から17県へと倍増しています。※ 実に全国47都道府県のうち約4割の19県が、「ゼロまたはゼロ候補」の県となっている状況なのです。 ※(福島・茨城・新潟・山梨・岐阜・富山・福井・滋賀・和歌山・島根・香川・高知・佐賀・熊本・ 宮崎・鹿児島・沖縄の17県、うち、8県は大手系列百貨店、9県は地場資本百貨店) |

||||||

|

||||||

|

さいごに ―地方百貨店の果たすべき役割と方向性― <地方百貨店の役割> 地方百貨店の撤退(ここでは撤退という表現を使用)による影響と百貨店の役割について、 アンケートとヒアリングを実施した事例がありましたので、さいごにご紹介します。 新潟県新潟市で2010年に66年の歴史に幕を閉じた「新潟大和百貨店」 (以下:大和)撤退後に、新潟市と商工会議所がヒアリングを行い、撤退による市への影響を把握し、 「大和」が持っていた役割を分析しています。

以上の分析は、「地方百貨店の5つの役割は、中心市街地活性化において、 どれも重要な役割であると考えられ、百貨店がなくなると複数の役割が市街地からなくなってしまうことがわかった。」 と結ばれています。 <百貨店の方向性> 少子高齢化が進む中、若い世代は地方都市の百貨店や商業施設では満足せず、 交通網の発達により短時間で移動できる乗り物を利用して、大都市圏に出掛けます。 大都市の求心力が高いほど首都圏郊外や地方中小都市の商業施設はその魅力を失っていきます。 百貨店は、各県単位の商圏内で営業していましたが、いずれ、関東圏では東京に、九州では福岡に、 北海道では札幌に集中するなど、従来型の百貨店は、「1県もしくは1エリアに、1百貨店しか残らない」 という状況になるかも知れません。 そこで百貨店は、それぞれの地域でのお客様ニーズを考えて、百貨店の概念を捨てて特化するなど、 根本から見直す時代に入るのではないでしょうか? どのターゲットに合わせるのかを見極め、アパレルにこだわらず、地域の人に寄り添い、 今までの様なフロア切りや用途切りのコンセプトではない「新たな百貨店の提案」が求められます。 そんな新たな百貨店を考えるにあたって、弊社主催のマーケット戦略セミナーで、 (株)TOMの柳田社長は、百貨店の「貨」の字を変えて、 「百華店」:ハナヤカなこと、 「百科店」:道筋の追求、 「百課店」:テーマ の視点で考えてみる事を提案しています。 現在、百貨店はSC・定借型への転換事例が多くなっていますが、 次回は、事業転換の事例と経緯について報告します。 |

||||||

|

||||||

このメールマガジンは、お客様によるご登録や名刺交換など、 弊社と何らかのご縁をいただいたお客様にお届けしております。 皆様からのご返信を筆者も楽しみにしております。ご感想などございましたら、 ぜひ本メールよりご返信下さい。 |

||||||

|

バックナンバーはこちらからお読みいただけます。 |

||||||