|

||||||

|

|

||||||

|

皆様いつもお読みいただきましてありがとうございます。 ワンスアラウンド顧問の馬場です。 今週は、『マーケットレポート』の第31弾をお届けします。 コロナ禍でのマーケットの変化と、商業施設を中心とする現場の変化をタイムリーに捉えながら、 自らも現場を持つ弊社ならではの視点で、これからの時代へのヒントをお届けしたいと思います。 |

||||||

|

【Market Report vol.31】 |

||||||

|

||||||

|

100年に一度の大改造『渋谷再開発』 ~渋谷に存在した、もうひとつの未来~ |

||||||

|

渋谷は現在、駅を中心に著しい変化と進化を遂げていますが、JR渋谷駅では、1月9日(月)より、 山手線ホームが拡幅とともに、内回り・外回りが島式化(1面ホームの両側に線路がある形態)されました。 これにより、ホーム上の移動やJR間での乗り換えの大幅な改善が期待されます。 前回、2027年度の完成に向けての渋谷駅中心地区の再開発について報告しましたが、 調べをすすめている中で、かつて渋谷のまちに「未来」的な風景があったことを知りました。 今回はそれを番外編として、報告します。 |

||||||

|

渋谷駅屋上に通っていたロープウェイ |

||||||

|

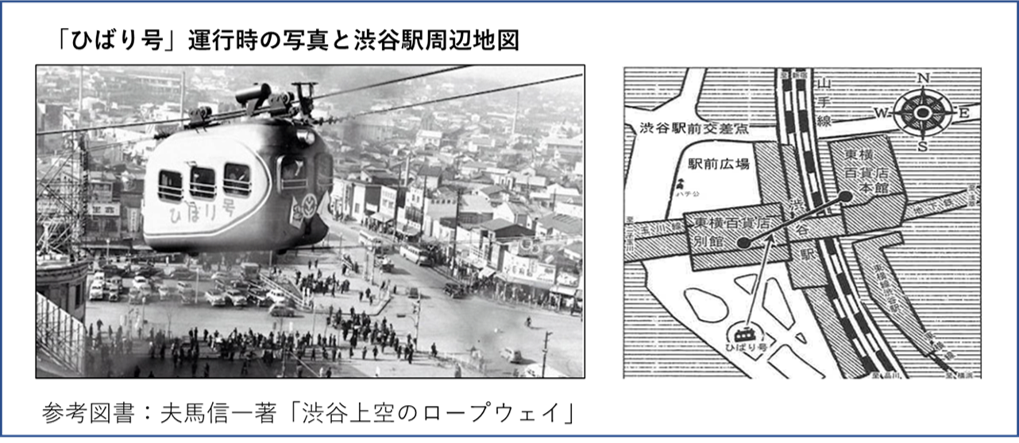

昔、短期間ですが、渋谷に未来的な乗り物として、山地の観光地で見かける空中ロープウェイ 「ひばり号」が運行する風景が、渋谷駅の上空にありました。 開業したのは、戦後復興が進み始めた1951年(昭和26年)8月。 当時の「東横百貨店本館」(後の東急百貨店東横店東館で、 現在は渋谷スクランブルスクエア東棟の一部)の屋上と、 「玉電ビル」(後の東急百貨店別館そして西館となり、2020年3月営業終了) の屋上との間に架かっていました。 |

||||||

|

||||||

|

約2年間で幕を閉じた運行期間 |

||||||

|

そんな、「ひばり号」ですが、わずか2年間で廃止されてしまいます。 理由は、折り返し地点の「玉電ビル」の未完成部分の大増築工事です。 運行を開始した1951年は、まだ戦争の痛手が癒されておらず、 「平和」を実感し始め「復活」への足掛かりを得た時期だったと思いますが、 戦後6年目の東京において、渋谷でなければこのような「空中ロープウェイ」発想は生まれず、 実現も難しかったのではないでしょうか? ただ、逆に2年ほどで姿を消したことは、渋谷の変化の激しさを物語っており、 「ひばり号」が、渋谷の進化の象徴的な存在だったのだと思います。 現在の渋谷の姿を見ると、あそこにロープウェイが設置されていたことが信じられませんし、 当時の人にとっても相当の驚きがあったことと思います。 現在は、工事中であり痕跡を見ることは出来ませんが、 渋谷に行ったら、空を見上げてイメージしてみてはいかがでしょうか? |

||||||

|

||||||

|

未来に向けての遊歩道(スカイウェイ) |

||||||

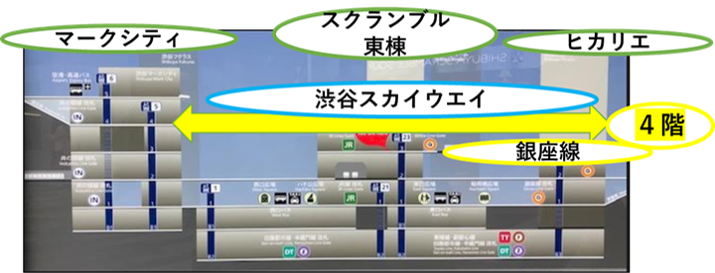

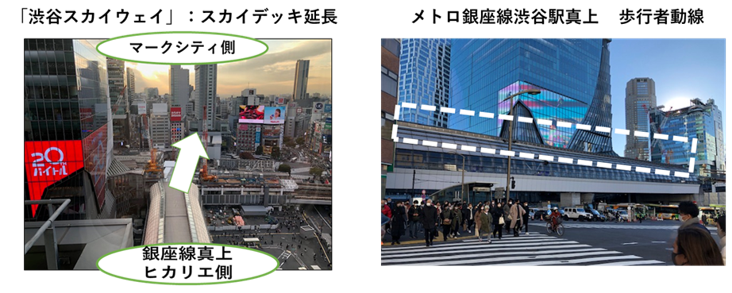

「ひばり号」が運行していたその場所跡に、

現在「渋谷スカイ」がある

「スクランブルスクエア・東棟」が建っていることがわかりましたが、

近い将来には、「渋谷スクランブルスクエア」をセンターとして、

一度も地上に降りることなく宮益坂と道玄坂間の移動が出来て、渋谷駅東西を繋ぐ

歩行者動線である遊歩道「渋谷スカイウェイ」が2027年度に完成予定です。 すでに宮益坂からヒカリエ横までの 「スカイデッキ」が完成しており、 新たに東京メトロ銀座線のホーム上(4階レベル)から山手線の上空を通過しながら 「渋谷マークシティ」へと接続することによって、 宮益坂から道玄坂へと繋がることが出来るようになります。 70年前に運行していた「ひばり号」の場所は、 新たな渋谷のランドマークとして、「渋谷スカイ」に繋がり、 そして「スカイウェイ」へと繋がるのです。 そこを多くの人達が、下記写真の白破線枠内の銀座線渋谷駅の屋上を自然の空気に触れ、 渋谷のまちを見ながら移動する風景が今から楽しみです。  |

||||||

|

さいごに ―100年に一度の大改造に向けて― 渋谷の再開発に向けては、約100団体・企業からなる一般社団法人渋谷再開発協会が発足しており、 「まちの発展」を見据えた「渋谷計画2040」を策定。 そのビジョンでは、渋谷らしさを生かし、多様な人々を惹きつけ、 新しい価値を生み、街ブランドを発信する「成熟した国際都市・渋谷」を掲げています。 将来的には、渋谷駅周辺の原宿、表参道、青山などを含めて、 「点(街)」で留めるのではなく、「面(エリア)」として回遊性のあるまちづくりを目指していますが、 その実現に向けては、東急・JR・メトロが開発した「渋谷スクランブルスクエア」の 「混じり合い、生み出され、世界へ」という開発コンセプトが、 周辺エリアとの連携したまちづくりにおけるヒントになるのではないでしょうか? これまで培って築き上げてきた多様性を失わずに、現在の都市空間を評価、選択しながら再開発を進め、 更に周辺エリアとの連携を図りながら、「わざわざ訪れたくなるエリア」、 「来る価値のあるエリア」をつくり上げていくことが、今後ますます重要だと思います。 |

||||||

|

||||||

このメールマガジンは、お客様によるご登録や名刺交換など、 弊社と何らかのご縁をいただいたお客様にお届けしております。 皆様からのご返信を筆者も楽しみにしております。ご感想などございましたら、 ぜひ本メールよりご返信下さい。 |

||||||

|

バックナンバーはこちらからお読みいただけます。 |

||||||

両館は渋谷駅を抱え込む形で建ち、当時の国鉄(現:JR)山手線と

地下鉄銀座線が両館の間を走行していたので、

「ひばり号」はそれらの上を横切る形で運行していたのです。

両館は渋谷駅を抱え込む形で建ち、当時の国鉄(現:JR)山手線と

地下鉄銀座線が両館の間を走行していたので、

「ひばり号」はそれらの上を横切る形で運行していたのです。