|

|||||||

|

|

|||||||

|

皆様いつもお読みいただきましてありがとうございます。 ワンスアラウンド顧問の馬場です。 今週は、『マーケットレポート』の第26弾をお届けします。 コロナ禍でのマーケットの変化と、商業施設を中心とする現場の変化をタイムリーに捉えながら、 自らも現場を持つ弊社ならではの視点で、これからの時代へのヒントをお届けしたいと思います。 |

|||||||

|

【Market Report vol.26】 |

|||||||

|

|||||||

|

駅ビルの中心、山手線はこうして出来た! ―今年、鉄道開通150年― |

|||||||

|

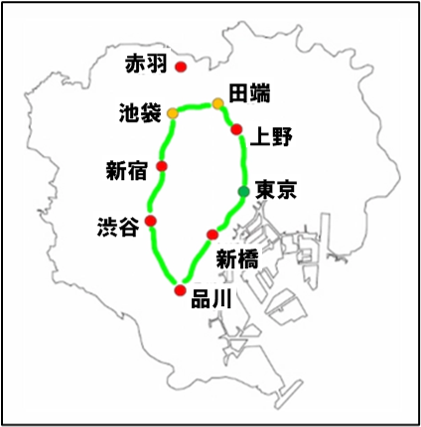

鉄道沿線開発のまちづくりにおいて、鉄道会社は大きな役割を果たしており、 ともに大きく成長してきました。 前回は、被災したまちの復興に向けて「まちの中心地にあった国鉄の駅」を駅舎だけではなく、 商業施設を併設した「民衆駅ビル」から「駅ビル型ショッピングセンター」へと確立させた国鉄(現:JR)の報告をしました。 今回は、首都圏東京の中心路線であるJR東日本「山手線」の歴史を振り返りながら、 鉄道事業とSCの今後について報告します。 |

|||||||

|

|||||||

|

わかったこと。見えてきたこと。 当初の山手線(品川線)は、貨物主体の路線だった 明治に入り、輸出品の輸出力向上や、産業発展のための工業エネルギー運搬など、 関東地方内陸部、東北地方、北陸地方と国内有数の貿易港であった横浜港とを結ぶ鉄道線が求められ、 それが品川線(現:山手線)でした。 具体的には、貨物輸送を充実させて、 北関東の繭、生糸、絹織物などを貿易港の横浜へ 建設資材を青森などの東北地方へ 常磐線沿線の炭鉱で産出する石炭を、東京や京浜工業地帯へ 輸送する目的があったのです。 その後は旅客利用者も増えたことにより、順次「客貨分離」が図られ、貨物の輸送の多くは、 新たに他線(南武線・武蔵野線等)に振り替えられました。 さらに、高速道路の発達により、貨物輸送は鉄道からトラックへと変わりました。 列車密度に余裕が出来た貨物線は、通勤需要の高まりに応じて、 現在は、南武線・武蔵野線・京葉線は「第2山手線」。 そして、山手貨物線は「JR湘南新宿ライン・埼京線」として、 郊外居住者の通勤路線として旅客輸送を担っています。 |

|||||||

|

|||||||

|

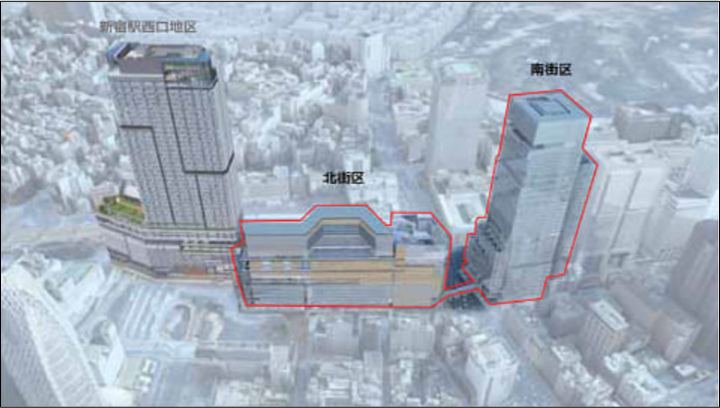

待ったなし!鉄道の地方赤字路線取組み コロナ禍を受け、外出の自粛やテレワークの普及で移動が抑えられ、都市部の利用客が減少し、 JR東日本の収支は赤字に陥っていますが、 7月末に「利用者が少なく赤字のローカル線(35路線、66区間)」を公表しました。 今年は鉄道が開通して、ちょうど150年。 路線別公表は初めてとのことですが、コロナ禍の長期化で旅客減が続き、 新幹線や山手線など首都圏のドル箱路線で、地方路線を支える余力がなくなって来ている状況に加えて、 予測される大地震や温暖化が一因とされる記録的な大雨や台風などの自然災害による大きな被害を考えると、 未来に向けての経営モデルの転換が求められているのではないでしょうか? 持続可能な交通体制に向けては、 廃線により、バス輸送路線への転換や、自治体が線路や駅を保有し、 鉄道会社が運行を行う「上下分離方式」への転換など、 運営方式の見直しを含めて、公共交通の在り方が検討されています。 何れにしても、鉄道の社会性を鑑み、鉄道会社と地方自治体双方が、 必要なデータを開示しながら建設的に議論することが不可欠で連携が求められます。 持続可能なSCの未来に向けて 地方都市のみならず、都心部でも空床が増加していく可能性があります。 従来は、後継テナントは「商業事業者」(小売業・飲食業・サービス業)のケースが多かったですが、 今後は「非商業事業者」の誘致も増えていくのではないでしょうか? コロナ禍でのテレワークの普及に伴い、フレキシブルなオフィスの導入も一例ですが、そこに存在する「空間・スペース」を、 「お客様が集まる空間として活用するには何が良いか?最も適しているものは何か?」 を柔軟に考えていくことが重要だと思います。 また、経年劣化したSCのスクラップアンドビルドや用途変更も行われていますが、 老朽化した設備や多くの空床を抱えたままでの営業継続よりも、コロナ禍を経験したことで 変化した消費者ニーズに対応した施設に生まれ変わらせる事業判断も必要かもしれません。 JRは既に、商業にホテル、オフィスを併設した施設を開発していますが、 今後は、昨年秋に開業した、商業施設とオフィスビルを融合した 「イオンモール名古屋ノリタケガーデン」 や、また立地よっては低層階が商業施設、上層階がオフィスや住宅などの複合施設といった 「不動産事業化」志向の開発計画の増加が見込まれますが、 不動産の価値を向上させていくことの中長期的なメリットは大きく、地域の活性化に繋がる可能性があります。 鉄道開業以来、日本の産業普及や高度成長を支えて来た鉄道のインフラモデルを、 今起きている変化から30年後を想定した、新しいインフラモデルづくりが求められているのではないでしょうか? 「インフラ」とは、「山手線のように新しい価値を生む孵化機能」です! |

|||||||

|

|||||||

このメールマガジンは、お客様によるご登録や名刺交換など、 弊社と何らかのご縁をいただいたお客様にお届けしております。 皆様からのご返信を筆者も楽しみにしております。ご感想などございましたら、 ぜひ本メールよりご返信下さい。 |

|||||||

|

バックナンバーはこちらからお読みいただけます。 |

|||||||