|

||||||

| ワンスアラウンドの『現場マガジン』 2021年11月24日号 | ||||||

|

皆様、こんにちは。 ワンスアラウンドで新卒採用を担当している岡田聖子です。 今週は、『人を育てる』シリーズの第18弾。 前回の10月27日配信号の障がい者雇用のルールの概要に続き、 今回は、弊社が運営する店舗で受け入れた、 支援学校の知的障がいの生徒さん実習引き受け事例をお伝えしたいと思います。 |

||||||

|

人を育てる法則 【vol.018】 |

||||||

|

||||||

|

知的障がい者の採用活動を通じて学んだこと |

||||||

|

企業にとって、障がい者雇用は経営課題の1つでもありますが、

前回は、弊社が障がい者雇用への取り組みをスタートするにあたって、

<障がい者雇用の対象者と様々なルール>や<業種別の各企業の雇用の実態><店舗業務の棚卸しの実施>など、

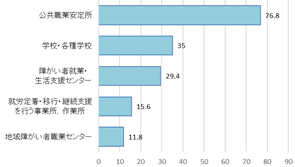

採用準備段階のお話しをさせて頂きました。 そこで今回は、今後、障がい者を採用される企業の皆様へのご参考になるような情報提供ができれば、 そしてそれが少しでもお役に立てればという想いで、弊社が採用活動を通じて経験したこと、学んだことをお伝えしようと思います。 まず、具体的に着手するにあたり、企業が知的障がい者を募集・採用する際に、 公的機関をどの程度利用しているのかを調べたところ、全体の 17.7%に留まり、利用している公的連携機関先は、 公共職業安定所が76.8%、次いで学校・ 各種学校が35.0%でした。 |

||||||

|

||||||

|

学校との連携が意外に少ないと思いましたが、幸いにも弊社は、東京都の特別支援学校とご縁ができましたので、

知的障がいがある生徒さんに絞り、職場実習をお引き受けしてみることにしました。 これなら生徒さんの性格や得意なこと、意欲などの理解が進み、 生徒さんも職場体験によってどんな仕事か理解が深まるのではないか、 そしてその間に業務の切り出しのヒントもつかめるかと思いました。 そこでまず支援学校の見学に伺うことにしました。 複数の支援学校を訪問して驚いたのは、障がい者の方が就労に必要な知識や技能を身につけるための様々なプログラムにより、 少人数制で実践的な教育や指導がなされていることです。 実際にアパレル系の物流センターに実習にいった経験がある生徒さんと話をさせてもらったのですが、 ハキハキと物流の面白さを伝えてくれ、「仕事内容」や「働くこと自体」の理解が生徒の中にしっかりと育っていて、 支援学校の存在の大きさを感じさせられました。 支援学校には様々なコースがありますが、今回は弊社が実習で受け入れた、 「就労」を目指す「就業技術科」「職能開発科」の学科についてご説明したいと思います。 |

||||||

|

<支援学校の高等部の学科>

<就労に向けての授業内容>

|

||||||

|

<支援学校の生徒さんとの出会いから内定へ> 支援学校を見学して、是非、近場の店舗で職場体験される生徒さんを紹介して欲しいと申し出て、 2校から生徒さんが来ることになりました。店舗では、商品の仕分けやシール貼りなど多くの業務をこなしていただき、 彼らに適正な業務内容が見えてきました。 職場体験にきてくれた生徒さんは皆、一生懸命に業務に取り組んでくれました。 OPEN前の店清掃では、扉に拭き残しの指紋が無いか横から見て仕上がり具合をチェックしたり、 「時間を図りながらやると作業効率がUPする」と教えられると、「この棚の整理を何分で仕上げよう」と 自分で目標を立て、棚ごとの所要時間を小さなメモに記入しながらどんどんスピードアップしていったりと、 ひたむきに取り組む姿に現場のメンバーも驚いていました。 先日、この生徒さんが入社を希望され、面接の結果、入社内定となりました。 障がい者就労に向け、3年間かけて育て上げてこられた教職員の方の思いも一緒にお引き受けし、 彼らが活き活きと働ける環境づくりをしていかなければなりません。 内定後も入社前の実習として3回目の店舗実習を年明けに行う予定です。 業務内容の確認をしながら、環境に徐々に適応していく場として活用しつつ、 1回目の実習引き受け前に行った、受け入れ店舗メンバーへの説明会を、 改めて実施して一緒に働くメンバーとの相互理解を深めていきたいと思います。 「一億総活躍社会」を目指す日本。障がいのある方の働きやすさが、 互いに得意を認めあえるチーム作りに繋がり、ひいては社員全員の働きやすさにつながっていくことを願っています。 |

||||||

|

||||||

|

このメールマガジンは、お客様によるご登録や名刺交換など、

弊社と何らかのご縁をいただいたお客様にお届けしております。 |

||||||

|

バックナンバーはこちらからお読みいただけます。 |

||||||