|

||||||

| ワンスアラウンドの『現場マガジン』 2021年6月9日号 | ||||||

|

いつもお読みいただきましてありがとうございます。 今週は、『人を育てる』シリーズの第十二弾。 今回は入社2年目社員が新入社員を育成することで成長したことを、 2年目社員と店長へのヒアリング結果から2回に分けてお伝えしたいと思います。 |

||||||

|

人を育てる法則 【vol.012】 |

||||||

|

||||||

|

シスター制度を通じて成長する2年目社員(上) 〜ヒアリングから感じる4つのOJT成果〜 |

||||||

|

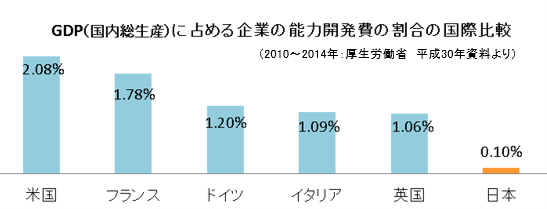

皆様、こんにちは。 ワンスアラウンドで新卒採用を担当している岡田聖子です。 新入社員が入社してから約2か月、そろそろ現場に少しずつ慣れてきた頃ではないでしょうか。 今回は、新入社員教育の代表格ともいえるOJTについて、2年目で教育担当になった若手社員のヒアリングから、 改めてその役割と意義を考えてみたいと思います。 終身雇用前提で新入社員を採用する日本は、社員教育がしっかりしているイメージですが、 実は日本のGDPに占める企業の能力開発費の割合は国際的にも非常に低く、米国の1/20 しかありません。 |

||||||

|

||||||

|

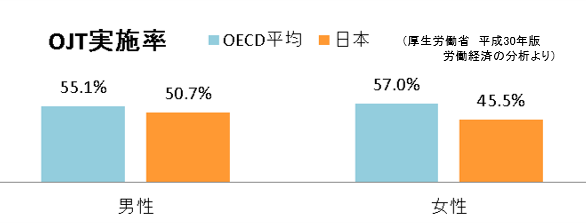

現場が強いと言われる日本企業の特徴は、能力開発費にカウントされない企業内教育=OJTが

欧米企業に比べて大きいからだと思っていましたが、調べてみると、

日本のOJTの実施率は、男性が50.7%、女性が45.5%で、OECD(経済協力開発機構)平均の男性55.1%、女性57.0%より低く、

約半数の企業でしかOJTが行われていないというイメージギャップに驚きました。 |

||||||

|

||||||

|

OJTといえば、新入社員が配属先で受ける現場教育をまずイメージされる方が多いのではないでしょうか。

OJTの役割は、新入社員の育成を主な目的にしていますが、二次成果としてその教育担当者にも大きな成長機会になっているのです。 弊社の新入社員教育は、配属後の各店舗に設定された教育係(=呼称:シスター)が現場で育成する「シスター制度」を導入しています。 「シスター」は、新入社員入社前の3月に行う事前研修で「育成計画」を立て、配属後1か月間は毎日、2か月目からは週に一度、 「振り返りシート」を通じて新人にフィードバックを行います。一方で、われわれ本部は育成担当の「シスター」に対して、 コメントの書き方や新人への声掛けの仕方などのフィードバックをする・・・という二段階方式を取っています。 今年の弊社のシスター担当者は、半数が入社2年目(=昨年の新入社員)なのですが、彼らが新人育成を始めて1か月強で、 既に成長してくれているのを感じました。 OJT指導を通じた「初シスター」としての成長を、彼らのコメントとともにご紹介いたします。 |

||||||

|

||||||

|

先輩になって、たった1か月余りで、新人を教える側の2年目社員が成長している様子を感じていただけましたでしょうか。 入社2年目の現シスターを教えた、入社3年目の元シスターにもヒアリングしたところ、 後輩を教える際は、以下の3つに気を付けていたとのこと。 ・何でも聞きやすい雰囲気を作ること ・時々質問して、新人が自分の考えを言う機会をつくるように意識すること ・オンオフのメリハリをつけること 悩みながらも一生懸命考えてくれた先輩の背中から何かを感じ取り、 この3つはしっかりと現2年目シスターに引き継がれているようで、OJTならではの醍醐味を感じます。 そして、入社3年目の元シスターは最後にこう話してくれました。 「1年間シスターとして教えながら、自分も沢山成長させてもらった。簡単ではなかったけれど、シスターをやって良かった!」 人に教えることで自分も成長するOJTは、入社2〜3年目の若手が教育係をする意義のほうが大きいのかもしれません。 新人を教える為のOJTでなく、若手の成長の場を作る為のOJTというふうに捉えると、教育制度に新たな視点が加わります。 いつか彼らがマネジメンターになった際は、こうした経験がきっと活きてくるでしょう。 今回はここまでとさせていただきます。 次回は、若手シスターの成長を感じるポイントや育成姿勢の特徴を、店長達から見た視点でお伝えしたいと思います。 |

||||||

|

||||||

|

ワンスアラウンドが毎週お届けしている『現場マガジン』は、

文字通り我々が運営する《現場》発のホットな情報をお届けするメールマガジンです。 |

||||||

|

バックナンバーはこちらからお読みいただけます。 |

||||||